संतृप्त मनोवेगों का संसार

आशीष मिश्र

अगस्त 13, 2021

आशीष मिश्र

अगस्त 13, 2021

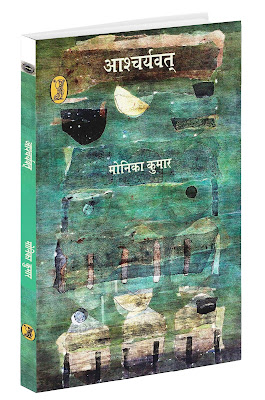

‘आश्चर्यवत्’ सौ से भी कम पृष्ठों का निर्भार संग्रह है, लेकिन माथे पर थाप दी गई आचार्य वागीश शुक्ल की दस पृष्ठों की भूमिका से कुछ उलार-सा लगता है। इस तरह इसे आप ‘आचार्यवत्’ भी कह सकते हैं। आचार्य ने कला की सामाजिकता, पक्षधरता आदि को लेकर ऐसे प्रश्न उठा दिए हैं कि सहृदय का सारा उत्साह भूमिका में ही चुक जाता है। आश्चर्य और आचार्य का संबंध साँप-सोंटा वाला होता है; जब तक वह पीटकर अपनी तरह सीधा न कर ले, तब तक उसे चैन नहीं पड़ता। आचार्यों का आशीर्वाद कवियों पर फलता है, परंतु कविता के लिए शाप बन जाता है। मोनिका कुमार के इस संग्रह के साथ यही हुआ है। शायद आप मेरा संकट समझ रहे होंगे, यदि मैं आचार्य से संवाद करूँगा तो कविता छूट जाएगी, इसलिए कविता का सरल-मनोरम रास्ता ही उचित है।

कभी आप कवियों की श्रेणी बनाएँ तो बहुसंख्यक कवि दो ही श्रेणी में पूर जाएँगे। पहली श्रेणी आत्मबद्ध कवियों की होगी, जो अपने मनोवेगों से बाहर कुछ देख ही नहीं पाते और इस निस्सीम दृश्यागार पर सिर्फ़ अपने दुःख-सुख-उदासी का प्रक्षेपण करते रहते हैं। दूसरी श्रेणी आत्मबहिष्कृत कवियों की होगी जो लोकप्रिय आख्यानों, मुहावरों, छवियों, प्रतीकों आदि को ही आत्मानुभूति मान लेते हैं। इसके बाद यदि अच्छे कवियों की कोई श्रेणी बनाने की गुंजाइश हो तो ऐसे कवियों की बनेगी जो वास्तविक दृश्यों और स्थितियों को अपनी आत्मा पर पड़े प्रभाव व बिंबों में खोजते हैं। मोनिका कुमार को इसी तीसरी कोटि में रखना चाहिए। मोनिका संतृप्त मनोवेगों वाली कवयित्री हैं।

‘आश्चर्यवत्’ में आपको संयोग, वियोग, विषाद, उत्साह की कोई कविता नहीं मिलेगी। इस संतृप्ति ने उनके सौंदर्यानुभूति को गाढ़ा कर दिया है। ‘शरद पूर्णिमा’ का एक बिंब देखिए :

मैं लौटी हूँ एकांत में

यानी ऐसी रात में

चाँदनी जो बरस जाए,

तो फूलों की तरह चुन सकती हूँ।

एक स्त्री के लिए एकांत में लौटना रात्रि में लौटना ही हो सकता है। क्योंकि मर्दाना सूर्य उसके रहस्य का दुश्मन है। इसीलिए महादेवी वर्मा के यहाँ रात्रि की अनगिनत छवियाँ और सुगंधियाँ हैं, लेकिन मध्याह्न खोजे नहीं मिलता। मोनिका को रात्रि भी कैसी चाहिए—चाँदनी जिसमें बरस जाए। ऐसी रात्रि नहीं जो आत्मविस्मरण लाए, ऐसी रात्रि चाहिए जो चाँदनी की तरह बरस जाए, जो उज्ज्वल सौंदर्य की अनुभूति दे, और जिसे वह फूलों की तरह चुन सकें। फूल सिर्फ़ दृश्य और स्पृश्य नहीं होते, उनमें सुगंधि भी होती है। और चाँदनी की सुगंधि उसकी निर्मलता, पवित्रता, शीतलता है। चाँदनी को फूलों की तरह चुनने की कामना तीव्र सौंदर्यानुभूति से ही पैदा हुई है, लेकिन वह संवेग-मुखर न होकर सहज-सुंदर लाक्षणिक पंक्ति में ढल जाती है।

मोनिका के इस पहले संग्रह में एक भी कविता किसी पुराने लोकप्रिय विषय पर नहीं है। इसके लिए एक फ़ौरी जुमला उपयोग हो सकता है—नवीन विषयों की उद्भावना का साहस। लेकिन इस संग्रह के संदर्भ में यह बेमानी है। क्योंकि बाज़ दफ़ा साहस बहुत नुमाइशी शय है। किसी गुमनाम अँधेरे में छलाँग लगाना उसके बस का नहीं है। इसलिए साहसिकता घूम-फिर कर सर्वसामान्य, लेकिन वर्जित यौनिकता पर लौटती है। पाठक वाक़िफ़ होंगे, कभी यह साहस मोनिका भी दिखा चुकी हैं। परंतु इस संग्रह की मोनिका कुमार कुछ और हैं। यहाँ यौनिक साहस छोड़ दीजिए, यौनिक प्रसंग तक की कविताएँ नहीं हैं; बल्कि प्रचलित अर्थों की प्रेम कविताएँ भी नहीं हैं। कला का साहस अज्ञात में उतरने का आत्मविश्वास और जीवन की नवीन भूमियों में गमन की आत्मशक्ति है। इसलिए कला का साहस जीवन की अप्रतिम जिज्ञासा का पर्याय है। जीवन में कायर कला में साहसी नहीं हो सकता, हाँ, तमाशाई हो सकता है। इसलिए मोनिका को प्रचलित अर्थों में साहसी कहना ग़लत होगा, यह दरअस्ल जीवन-जगत के प्रति एक पैशन है जो बग़ैर नुमाइशी अदाकारी के घटित होता है। वह इतने सहज व आवयविक ढंग से आता है कि कविता से कोई काव्यांश उद्धृत करके उसके साथ न्याय नहीं किया जा सकता। मेरी समझ से, जब कविता में उद्धरणीयता को काव्यगुण मानकर अतिरिक्त नैन-सैन वाली चमकदार ‘इंस्टाग्रामेबल’ कविताएँ लिखी जा रही हैं, तो अनुभूति को जीवन-जगत की आवयविकता में पकड़ने की कोशिश को अलग से लक्षित किया जाना चाहिए।

फिर भी माहवार ऐसे दिन आते हैं

जब घर की चाबी से दफ़्तर का ताला खोलने की कोशिश करती हूँ

निर्भर करता है उन दिनों मैं कितनी मिली-जुली

कैसे घुली-मिली दुनिया में।

साफ़-सुलझी हुई पंक्तियाँ हैं। तथापि ‘घर की चाबी से दफ़्तर का ताला खोलने की कोशिश’ में एक ऐसा सार्वजनीन अनुभव है, जो पाठक से क्षण भर ठहरने का इसरार करेगा। इस क्षण भर में वह ‘घर की चाबी’ की व्यंजना समझ लेगा—करुणा, प्रेम, आत्मीयता। ऐसे समय में जब घर परिवार के मसलों को दफ़्तरी चालाकी से सुलझाया जा रहा है, तो दफ़्तर को घरेलू प्रेम से सुलझाना ख़ामख़याली लगता है। इसलिए इसका संवेदनात्मक तर्क दुनिया में घुलने-मिलने की कोशिश में है। इस तरह यह कविता सांकेतिक ढंग से व्यक्तिवाद को प्रश्नांकित करती हुई युग-जीवन से जुड़ाव में जीवन की महिमा खोजती है।

बाज़ारवाद जीवन को उथले प्रदर्शन-प्रिय ढंग से भोगने की पट्टी पढ़ाता है। जबकि कलाएँ जीवन को गहराई, विस्तार, धैर्य और सार्थकता में भोगना सिखाती हैं। कलाएँ हमारी चेतना को, उसके ज्ञान-संवेदना के समग्र वैभव के साथ, इस रंगारंग जगत से जुड़ने का रास्ता बनाती हैं। वे हमारा आत्मविस्तार करती हुईं निरंतर मुक्ति की प्रक्रिया बन जाती हैं। इसके उलट बाज़ार हमें आत्मक़ैद के लिए फुसलाता है। इस संग्रह की ‘अख़बार’ शीर्षक कविता यह महसूस कराएगी कि ‘जीवित होना’ और ‘जीवन जीना’ एक ही बात नहीं है। यह कविता आत्मसंकोच और क्षीण-जीवन होते जाने का प्रक्रियात्मक बिंब खड़ा करती है। मोनिका में आत्मबद्धता और धारणाओं-छवियों-प्रतीकों से बाहर वस्तुवत्ता तक जाने की कोशिश है। ‘मैं कहाँ और मेरा नाम कहाँ’, ‘अनानास’, ‘सब्ज़ी जलना’, ‘सर्दियों की बारिश’ आदि ऐसी ही कविताएँ हैं। ये अपनी सूक्ष्म अंतर्दृष्टि के नाते याद रह जाने लायक़ कविताएँ हैं। पहली कविता का यह अंश देखिए :

अंदाज़ा नहीं होता

तरबूज़ देखते हुए,

कितना होगा लाल

कैसा गुदगुदा और मीठा,

और कैसे सजी होंगी इसमें

ढेरों समाधिस्थ आँखें।

यदि आपने तरबूज़ के बीजों पर ध्यान दिया हो तो आपको पता होगा कि देखने में आँख की पुतलियों जैसे होते हैं। लेकिन यह सिर्फ़ सादृश्यविधान भर होता तो इसमें ऐसी कोई उल्लेखनीय कलात्मकता नहीं होती। कला तो ‘समाधिस्थ आँखों’ की लक्षणा में है। हर बीज में प्रसुप्त अक्षय जीवन-संभावना की स्मृति में है। लेकिन यहाँ मोनिका की भाषा उनकी सौंदर्यानुभूति का साथ नहीं दे पाती। समाधिस्थ आँखों के लिए ‘ढेरों’ पद औचित्यपूर्ण नहीं लगता। आँखों का ढेर देखना कैसा जुगुप्साजनक लगेगा, लेकिन सजी हुई अनगिनत समाधिस्त आँखें एक उदात्त भाव पैदा करेंगी।

असावधान विशेषण-विपर्यय काव्य-प्रभाव को बाधित करता है। और इस संग्रह में ऐसी जगहें कम नहीं हैं। उद्धृत काव्यांश में तरबूज़ को ‘गुदगुदा और मीठा’ कहा जा रहा है। अगर तरबूज़ मीठा होता तो हलवाई के यहाँ टंगा मिलता! तरबूज़ में तरावट होती है। मोनिका कुछ जगहों पर अपनी कोशिश से प्रभावित भी करती हैं; जैसे अनानास के लिए ‘जंगली गंध’ और ‘चुभती मिठास’ का प्रयोग। लेकिन पाठकों ने कभी तरबूज़ के लिए गुदगुदा विशेषण नहीं सुना होगा। किसी दूकान पर तरबूज़ उठाकर गुदगुदा कहकर देखिए, दूकानदार झगड़ पड़ेगा। सदियों पहले कुंतक ने कहा कि “अन्य अनेक वाचकों के रहते हुए भी विवक्षित अर्थ का एक ही वाचक होता है, वही शब्द है।” यह है हमारे साहित्य-शास्त्र में शब्द-सजगता की ऊँचाई।

संग्रह में एक अच्छी कविता है—‘ट्यूलिप’। इसे पढ़ते हुए पहली बार ग़ौर किया कि हम अपने हर तरफ़ कितने फूल सजाते हैं! पर्दों पर, तकिए पर, मेज़पोश पर, कपड़ों पर… चारों ओर। कविता सबसे मार्मिक वहाँ हुई है, जहाँ वह दर्ज़ी से पूछना चाहती है :

क्या वह ध्यान रखता है इस बात का

कि लड़कियों की क़मीज़ की तुरपाई करते हुए

फूलों की डंडियाँ बेरहमी से नहीं कट जाएँ।

उसे कपड़े पर बने फूलों के भी कटने पर कष्ट तो होता है, क्योंकि वहाँ भी सौंदर्य है। कविता उसे बचाए रखना चाहती है। लेकिन तुरपाई करते हुए बेरहमी से कटने की बात पढ़ते हैं तो कटने का कोई दृश्य पैदा नहीं नहीं होता, क्योंकि तुरपाई में कोई चीज़ मुड़ तो सकती है, कट नहीं सकती, क्योंकि काटने का काम तो क़ैंची करती है। यह प्रयोग सह्य है, लेकिन ‘फूलों की डंडियाँ’ पढ़ना सहृदय को नागवार लगेगा। डंडियाँ सूखी हुई होती हैं। फूल वृंत और टहनियों पर होते हैं। अलबत्ता जहाँ नहीं होना चाहिए, वहाँ टहनियों का प्रयोग है। ‘दो दृश्य’ शीर्षक कविता है, जिसमें :

गृहिणी की टोकरी से उचक रही हैं

मुट्ठी भर हरी मिर्च और धनिए की चार टहनियाँ।

मोनिका को छोड़कर किसी और ने धनिया की टहनियाँ नहीं देखी होंगी! जहाँ टहनियाँ लिखना चाहिए वहाँ डंडियाँ, जहाँ पत्तियाँ लिखना चाहिए वहाँ टहनियाँ! कवि से सबसे पहले अगर कुछ अपेक्षित है तो वह शब्द-सजगता ही है। इस कविता में दो फूलों का ज़िक्र है ‘ट्यूलिप’ और ‘जासमिन’ क्या हिंदी भाषा इतनी अक्षम है कि उसके पास ट्यूलिप और जासमिन के लिए कोई संज्ञा न हो? इसी तरह ‘खेल समारोह में’ भाला को ‘जेवलिन’ लिखती हैं। कोई यह न कहे कि इनका अँग्रेज़ी नाम ही सामान्य हिंदी है, क्योंकि एक कविता में एक्सपायरी डेट के लिए ‘अवसान तिथि’ को सामान्य हिंदी मानती हैं। कोई पाठक, जो अपनी कल्पनाशीलता से मोनिका की अनुभूतियों तक पहुँचने की सामर्थ्य रखता हो, उसे भाषा के प्रति उनका तदर्थवादी नज़रिया साफ़ दिखाई पड़ेगा। अनेक ख़ूबसूरत बिंब सिर्फ़ इसी के चलते उलझे हुए लगते हैं। ‘अवसाद के दिनों’ का यह अंश देखिए :

पत्तियाँ आईं और झड़ गईं

पर फूलों के चारों ओर

वे जैसे-तैसे खिली थीं

जैसे मैं खड़ी थी लोगों के बीच,

अपनी आँखों से इस्तीफ़े बाँटते हुए

अवसादग्रस्त व्यक्ति लोगों की भीड़ में मुरझाए हुए पल्लवों के बीच कुम्हलाए फूल-सा लगता है। यह बिंब सिर्फ़ इसलिए उलझ गया है, क्योंकि कवि ने पत्तों के लिए खिलना क्रिया का प्रयोग कर दिया। लिखती हैं, ‘जिसे बस धुलाई की मार थी’ सिर्फ़ एक शब्द ‘मार’ से पूरी कविता उलझ गई है। मार की जगह ‘दरकार’ करते ही कविता खुल जाती है। ऐसी कई कविताएँ हैं जो भाषिक तदर्थवाद से नष्ट हो गई हैं। भाषा एक ऐसी चीज़ है, जो अर्जित की जा सकती है। लेकिन जो चीज़ जैविक है, वह मोनिका में है—सजग ऐंद्रिय संवेदन। उनमें अपनी मौलिक अनुभूतियों के लिए जो ज़िद है, वह उनके लिए एक संसार तो रचेगा ही, उम्मीद है भाषा भी ले आएगा।

~•~

मोनिका कुमार की कविताएँ यहाँ पढ़ें : मोनिका कुमार का रचना-संसार